Die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte

Der folgende Abschnitt liefert Informationen rund um das Thema Lippenkiefergaumenspalte; Arten, Ursachen und Häufigkeit von Spaltfehlbildungen, Diagnose, Funktionsstörungen und Therapiemöglichkeiten, primärer Spaltverschluss, sowie Sekundäroperationen und Behandlungen.

1 – Was ist eine Spaltfehlbildung und wie entsteht sie?

Während dem 2. und 3. Monat der Schwangerschaft kommt es in der Entwicklung des Fötus zur Verschmelzung der Gesichtswülste – der Bereich Lippe, Kiefer und Gaumen wird geformt.

Dabei verbinden sich in der 6. bis 8. Woche die mittleren und seitlichen Nasenwülste und bilden so die Nasenlöcher. In der 9. bis 12. Woche wird dann die Oberlippe gebildet – durch die Verbindung der mittleren Nasenwülste mit linker und rechter Oberkieferwulst.

Illustration: B. Bachmann, 2022, nach Quelle ZMK Bern und Universitätsspital Basel

Ausschlaggebend für die Vereinigung ist ein Zeitfenster, das in der Entwicklung für den Verschluss der oben beschriebenen Bereiche vorgesehen ist (6.–8. und 9.–12. Woche). Wird dieses Zeitfenster verpasst, können die Lippen-, Kiefer- und Gaumenhälften nicht mehr vollständig zusammenwachsen und werden in der Folge von Haut und Schleimhaut bedeckt.

Die Fehlbildung, die durch den nur teilweise zusammengewachsenen Bereich entsteht, bezeichnet man im allgemeinen als Spaltfehlbildung.

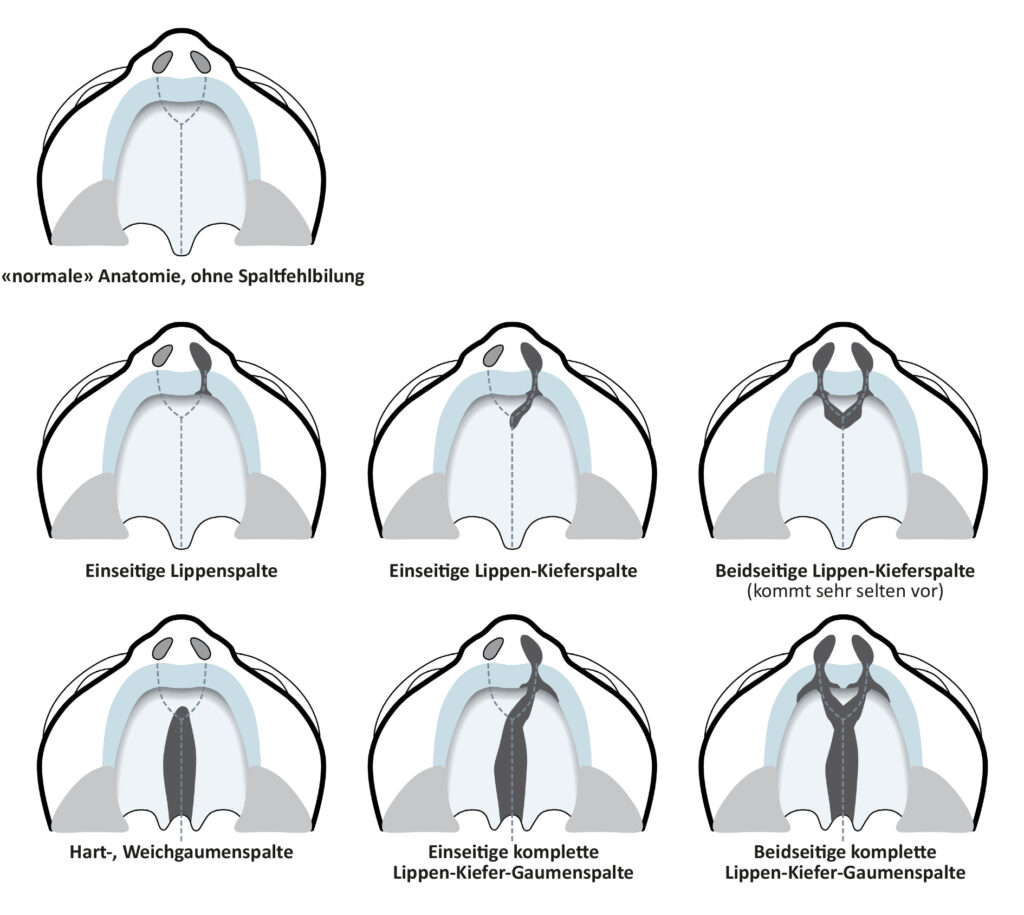

2 – Arten von Spaltfehlbildungen

Abhängig vom betroffenen Bereich (bzw. vom verpassten Zeitfenster während der Entwicklung) unterschiedet man zwischen Lippen-Spalten (L-Spalten), Lippen-Kiefer-Spalten (LK-Spalten), Gaumen-Spalten (G-Spalten, von aussen nicht sichtbar) oder Lippen-Kiefer-Gaumenspalten (LKG-Spalten), wenn alle drei Bereiche nur teilweise zusammengewachsen sind.

Man unterscheidet die einzelnen Spaltabschnitte wiederum zwischen vollständig-, unvollständig- und als Mikroform-betroffen. Dabei ist bei allen Varianten – ausser im Bereich des weichen Gaumens (Segel) – eine einseitige oder beidseitige Spaltfehlbildung möglich.

Quelle: Illustration B. Bachmann, 2022, nach «Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, Informationsschrift für Eltern», Prof. Dr. med. G. Kaiser, Chirurgische Universitäts-Kinderklinik, Bern, 1993.

Operativ können Lippen-Kiefer-Gaumenspalten heutzutage sehr gut behandelt werden.

3 – Ursachen

Die genauen Ursachen für die Ausbildung einer Spaltfehlbildung sind bisher nicht abschliessend geklärt.

Neben einer genetischen Veranlagung spielen wohl auch verschiedene Umweltfaktoren eine Rolle.

Nach heutigem Kenntnisstand kann eine erbliche Bereitschaft beim Betroffenen, resp. eine Kombination von negativen genetischen Faktoren eine Ursache für eine LKG-Spalte darstellen. Diese genetischen Faktoren können allein, meist jedoch im Zusammenspiel mit äusseren (exogenen) Risikofaktoren zu einer Spaltfehlbildung führen.

Zu diesen äusseren Faktoren, welche eine Spaltfehlbildung verursachen können, zählen individuelle Störungen wie beispielsweise eine mangelhafte Versorgung mit Sauerstoff, Erkrankungen der Mutter in der Phase der Gesichtsbildung ihres Kindes oder schädliche Substanzen wie Alkohol oder Drogen.

Es gibt darüber hinaus auch Studien, welche belegen, dass Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung Einfluss auf die Häufigkeit von Spaltgeburten haben können.[1]

«Epidemiologische Betrachtung der Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalthäufigkeit unter Berücksichtigung der Luftverschmutzung in der DDR von 1980 bis 1989»

In dieser Studie konnte erstmalig eine Korrelation zwischen Schwefeldioxidemission und Spaltgeburteninzidenz festgestellt werden. Aufgrund der Geheimhaltung der Umweltdaten in der DDR konnte die Korrelation jedoch nur auf Bezirksebene untersucht werden. Die z. T. stark erhöhte Spaltgeburteninzidenz in den ehemaligen Industrieregionen der DDR deuten jedoch auf einen noch stärkeren Zusammenhang hin.

Die schädigenden Faktoren müssen während der besonders empfindlichen Entwicklungsphase des Gesichtes wirksam sein.

Aufgrund der Bildung von Lippe und Gaumen während der 5.–9. Woche der Schwangerschaft, haben die bereits genannten Schädigungsfaktoren nur gegen Ende des 2. bzw. zu Beginn des 3. Schwangerschaftsmonats einen möglichen Einfluss auf die Spaltentstehung.

Das Risiko einer Spaltbildung lässt sich durch eine gezielte Ernährung, wie beispielsweise eine Zugabe von Folsäure, einer gesundheitsbewussten Lebensweise, also einem Verzicht auf Alkohol, Nikotin und Drogen sowie durch eine regelmässige Schwangerschaftsvorsorge prophylaktisch verringern.[2]

4 – Häufigkeit von Spaltfehlbildungen

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten gehören zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen. Die Häufigkeit einer Spaltbildung wird für Europa mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1:500 Neugeborenen angegeben.

Bezogen auf die durchschnittliche Geburtsrate der letzten 3 Jahre in der Schweiz (durchschnittlich 87’000 Neugeborene pro Jahr), entspricht dies 174 Neugeborenen pro Jahr, welche potenziell von einer Spaltfehlbildung betroffen sind.[3]

Spalten treten bei Jungen häufiger auf als bei Mädchen, wobei das Verhältnis bei ca. 3:2 liegt.

5 – Diagnose

Noch immer werden Spaltfehlbildungen oft erst bei der Geburt entdeckt. Mithilfe von Ultraschall-Untersuchungen gelingt es jedoch immer häufiger, die Fehlbildung bereits vor der Geburt zu diagnostizieren. Aufgrund der fortschreitenden Technik kann man davon ausgehen, dass die Zahl der vorgeburtlichen Diagnostizierung in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

Vor allem für die Eltern wäre eine vorgeburtliche Diagnostizierung wichtig, da sie sich somit auf das Problem vorbereiten, sich über die verschiedenen Behandlungskonzepte informieren und auf die anstehenden Behandlungsschritte einstellen können. Gerade nach der Geburt bis zur ersten Operation sind häufige Arztbesuche nötig, was die Eltern auch vor organisatorische Probleme stellen kann.

Mitte August, als meine Mutter wegen vorzeitiger Wehen für ein paar Tage ins Spital musste, wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung ein 3D-Ultraschall gemacht. Dabei hat man festgestellt, dass ich mit einer Spalte zur Welt kommen werde. Meine Eltern waren froh, bereits im Voraus viele Fragen klären zu können.

Quelle: Foto Privat, 2003

6 – Funktionsstörungen und Therapiemöglichkeiten [4]

Abgesehen von der optischen Fehlbildung beziehungsweise dem «Makel» im Gesicht gibt es einige weitere Probleme und Auswirkungen.

Zu den Funktionsstörungen durch eine Spaltfehlbildung gehören Ernährungsprobleme, Atembeschwerden, Mittelohrkomplikationen, Sprechprobleme sowie Zahnfehlstellungen.

In manchen Fällen gehören auch psychische Probleme zu den Auswirkungen einer Spaltfehlbildung.

6.1 – Ernährungsprobleme

Handelt es sich bei der Spaltfehlbildung um eine Gaumenspalte, hat das Kind erhebliche Probleme beim Saugen von der Brust der Mutter, da sich die Zunge in die Gaumenspalte einlagert und die Brustwarze der Mutter somit nicht mehr erreichbar ist.

Das Einlagern der Zunge geschieht, da unsere Zunge automatisch zu einer Störstelle oder zu einem Fremdkörper in unserer Mundhöhle geht, wie beispielsweise ein Loch im Zahn oder eine Zahnspange.

Der Säugling probiert also, das Fehlen von Etwas durch das Verlagern der Zunge dorthin auszugleichen – in diesem Fall zur Gaumenspalte.

Durch das Einlagern der Zunge wird zudem der Atemweg durch die Nase verlegt. Im Gegensatz zu Neugeborenen ohne Spalte führt dies dazu, dass der Säugling nicht in der Lage ist, gleichzeitig zu trinken und zu atmen. Aufgrund von Atempausen muss das Trinken also häufig unterbrochen werden.

Durch die Spalte kann auch Nahrung in den Nasenraum gelangen, diese wird jedoch durch den Niesreflex wieder hinausbefördert.

Passiert dies über längere Zeit, kann es zu Entzündungen im Bereich der Verbindung Rachen-Mittelohr führen.

Säuglinge mit Gaumenspalten bekommen gleich nach der Geburt eine sogenannte Trinkplatte. Dieses Trinkplättchen ist mit einer Zahnspange vergleichbar und wird auch im gleichen Verfahren hergestellt. D. h. der Arzt nimmt einen Abdruck vom Gaumen und der Zahntechniker erstellt ab dieser Vorlage eine entsprechende Trinkplatte. Die ersten Trinkplättchen sind noch ganz weich. Die folgenden Plättchen sind dann wirklich mit Zahnspangen vergleichbar. Aufgrund des schnellen Wachstums der Babys müssen die Platten laufend angepasst werden. Mit der Zeit wird dem Plättchen ein sogenannter Nasensteg zugefügt. Das ist eine Art Dorn mit runder «Spitze», welcher vom Trinkplättchen ins Nasenloch der abgeflachten Nasenseite reicht. Damit wird das Nasenloch angehoben und die Nase «in Form» gebracht.

Quelle: Foto Privat, 2003

Manche Babys können dank der Trinkplatte sogar gestillt werden. Gelingt dies nicht, wird häufig ein sogenannter Haberman-Sauger eingesetzt. Bei dieser Trinkflasche ist der Sauger länger als bei gewöhnlichen Babyflaschen. Durch leichtes Zusammendrücken des Saugers kann das Baby beim Trinken aus der Flasche unterstützt werden.

Nach der anfänglichen, tröpfchenweisen Fütterung mittels einer Spritze, bringt der Haberman-Sauger erhebliche Erleichterung bei der Nahrungsaufnahme.

Quelle: Foto Privat, 2003

6.2 – Atembeschwerden

Häufig ist bei einseitigen Spalten ein Nasenflügel abgeflacht und die Nasenscheidewand gekrümmt, weshalb die Nasenatmung problematisch sein kann.

Man kann dieses Problem mit einer Operation der Nasenscheidewand beheben. Wenn für den Patienten kein grosser Leidensdruck vorhanden ist, sollte eine solche Operation aber erst durchgeführt werden, wenn das Wachstum abgeschlossen ist (s. auch Kapitel 8.4).

6.3 – Mittelohrbeschwerden

Insbesondere Gaumenspalten beeinträchtigen die Funktion des Mittelohrs.

Die Ohrtrompete, auch Eustachische Röhre genannt, welche das Mittelohr mit dem Rachen verbindet, wird beim Schlucken durch Kontraktionen des Muskelschlauchs von Segel und Rachen geöffnet und das im Mittelohr gebildete Sekret (Mittelohrerguss) kann abfliessen. Sind diese Muskeln, welche von der rechten zur linken Seite des Gaumens verlaufen durch eine Gaumenspalte getrennt, kann die Belüftung des Mittelohrs nicht stattfinden. Das so im Mittelohr angesammelte Sekret kann eine Hörbeeinträchtigung verursachen.

Ausserdem bietet das angesammelte Sekret einen Nährboden für eitrige Mittelohrentzündungen, welche bei Spaltkindern entsprechend häufig vorkommen.

Durch das Einsetzen von sogenannten «Paukenröhrchen», welche helfen, das Mittelohr zu belüften, können die Mittelohrbeschwerden behoben werden. Ein HNO-Spezialist führt diese Operation, die Parazentese, in der Regel im Rahmen des eigentlichen Spaltverschlusses aus.

6.4 – Sprechprobleme

Zu den Funktionsstörungen einer Spaltfehlbildung gehören auch Sprechprobleme in Form von Artikulations- und Nasalitätsproblemen.

Ein Grund für die Sprechprobleme bei Spaltkindern kann auch eine beeinträchtigte Hörfähigkeit sein. Durch das häufige Auftreten von Mittelohrentzündungen, kann die Hörfähigkeit bis zu 30 Dezibel vermindert sein, was man etwa mit dem Hören unter Wasser vergleichen kann.

Ausserdem treten durch die Spalte funktionelle Störungen bei den muskulären Bewegungsabläufen auf.

Der nasale Stimmklang entsteht, da der Abschluss des weichen Gaumens zur Rachenhinterwand nicht ausreichend stattfindet und so Luft durch die Nase entweichen kann.

Oft versuchen die Spaltkinder, dieses Defizit durch mimische Mitbewegungen der Muskulatur um den Mund, die Nase und manchmal sogar um die Stirn zu kompensieren.

Als Folge der Verlagerung der Zunge in den Spaltbereich, welche bereits im Mutterleib stattfindet, entstehen sogenannte myofunktionelle Dysbalancen. Damit sind des Bewegungsmusters der äusseren (Wangen/Kinn/Lippen) und inneren (Zunge/Gaumen) Muskeln gemeint. Das Gleichgewicht der Kräfte ist an dieser Stelle nicht ausbalanciert, was zu einer offenen Mundhaltung, zur Mundatmung sowie generell zu Haltungsfehlern und Schmerzen führen kann.

Sprachprobleme und myofunktionelle Störungen werden mittels logopädischen und myofunktionellen Therapien behandelt, wobei die myofunktionelle Therapie bereits im Babyalter, also noch vor dem Spracherwerb, sinnvoll ist.

Die Myofunktionelle Therapie ist ein Muskelfunktionstraining mit dem Ziel, ein muskuläres Gleichgewicht im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich zu erreichen. Darunter fallen u. a. der Mundschluss, die Nasenatmung, die physiologische Zungenruhelage und die physiologisch korrekte Schluckbewegung.

Quelle: Susanne Dr. h.c. Codoni, «Myofunktionelle Therapie», Filmausschnitt 2004.

6.5 – Zahnfehlstellungen

Bei Kieferspalten ist häufig der seitliche obere Schneidezahn beeinträchtigt. Dieser kann eine Formveränderung aufweisen, doppelt vorhanden sein (Doppelanlage) oder gänzlich fehlen (Nichtanlage). Es können aber auch weitere Zähne entsprechend betroffen sein.

Auch Fehlstellungen der Zähne sind häufig. Diese Fehlstellungen sind jedoch meist auf die vorhandene Fehlstellungen der einzelnen Kiefersegmente zurückzuführen.

Zahnfehlstellungen im Milchgebiss müssen sich im bleibenden Gebiss nicht zwingend wiederholen.

Die Trinkplatte kann als erstes kieferorthopädisches Hilfsmittel betrachtet werden, weil damit bereits die Stellung der Kiefersegmente beeinflusset werden kann. In der Regel wird die kieferorthopädische Behandlung nach dem Durchbruch der Milchzähne fortgesetzt, wobei man im Milchgebiss herausnehmbare Zahnspangen verwendet.

Im Laufe der Behandlung werden die Spangene funktioneller Kieferorthopädie eingesetzt werden und die in erster Linie auf das muskuläre Zusammenspiel und Gleichgewicht zwischen Lippe, Zunge und Gaumensegelmuskulatur wirken. Damit können falsche motorische Muster abgewöhnt und die Sprechtherapie (Logopädie) zusätzlich unterstützt werden. Mit einer sogenannten Dehnungsapparatur kann die Breite des Oberkiefers vergrössert werden.

Quelle: Fotos Privat, 2003–2017

Quelle: Fotos Privat, 2003–2017

Festsitzende Zahnspangen, sogenannte Multibandapparturen, dienen der Ausrichtung der Zähne und werden erst auf den bleibenden Zähnen verwendet.

Die kieferorthopädische Behandlung erstreckt sich über den ganzen Zeitraum der Gesichtsentwicklung bis zum Abschluss des Wachstums.

Oft kann mit einer Spangentherapie eine normale Zahnstellung erreicht werden. In einzelnen Fällen ist jedoch bei Abschluss des Wachstums und im Anschluss an die kieferorthopädische Behandlung ein chirurgischer Eingriff zur Korrektur der Kieferfehlstellung notwendig.

Zahnlücken aufgrund fehlender Zähne (Nichtanlagen) werden später prothetisch versorgt.[5]

Ansicht der Zahnstellung nach Extraktion aller Weisheitsszähne und Anschlingung des quer liegenden Eckzahns im Juli 2019. (Die Aufnahme entstand im Februar 2020.)

Quelle: Aus meiner Patientenakte, Universitätsspital Basel, 2016 und 2020

7 – Primärer Spaltverschluss

An vielen grossen Spaltzentren (auf Spaltfehlbildungen spezialisierte Abteilungen von Spitälern) werden Spaltfehlbildungen in mehreren Operationen verschlossen. Nach dem Verschluss der Lippenspalte im ersten Lebensjahr erfolgt der Gaumen- und Kieferspaltverschluss zu einem späteren Zeitpunkt in weiteren Operationen.

Am Universitätsspital in Basel wird die gesamte Spalte nach dem sogenannten, von PD Dr. Dr. Klaus Honigmann entwickelten, Basler Konzept in einer Operation verschlossen. Man spricht hier auch von einer einzeitigen Operation.

Die Babys werden im Alter von ca. 6–8 Monaten und einem Körpergewicht von mind. 8 kg operiert.

Auf einen gleichzeitigen Verschluss der Kieferspalte, wie er früher (und auch bei mir) praktiziert wurde, wird inzwischen verzichtet, da man festgestellt hat, dass der Knochen in der Regel nicht mitwächst.

Neu wird der Knochen erst eingesetzt, bevor die nachkommenden Zähne rechts und links der Spalte durchbrechen. Für diesen Eingriff wird zellreiches Knochenmark aus dem Inneren des Beckenkamms entnommen. Das Knochenmark wird in die Spalte eingesetzt und die angrenzende Schleimhaut darüber verschlossen, sodass der Knochen einheilen kann. Meist wird der Eingriff kurz vor der Einschulung mit ca. 5–6 Jahren durchgeführt. [6]

Bei mir erfolgte ein zweiter Kieferspaltverschluss im Alter von 9 Jahren, da der Kieferspalt nach der einzeitigen Operation, welche ich im Alter von 7 Monaten hatte, leider nicht vollständig geschlossen werden konnte bzw. der damals eingesetzte Spenderknochen nicht komplett mitgewachsen ist.

Foto 2: Ansicht nach der ersten Operation (im Alter von 7 Jahren). Nach dem einzeitigen Spaltverschluss im Alter von 7 Monaten ist noch ein kleiner Kieferspalt vorhanden.

Foto 3: Im Alter von neun Jahren wurde meine Kieferspalte (bzw. der noch verbleibende Rest der Spalte) mit Knochenmark aus dem Beckenkamm verschlossen. Nach 5 Tagen durfte ich das Spital mit Krücken (wegen der Wunde am Beckenknochen) verlassen. Zuhause erholte ich mich dann sehr schnell.

Quellen: Aus meiner Patientenakte, Universitätsspital Basel, 2004, 2010; Foto privat, 2012

8 – Sekundär-Operationen und Behandlungen

Nach dem primären Spaltverschluss kann bei den meisten Kindern ein unauffälliges Äusseres erzeugt werden.

Weitere Operationen ergeben sich aus individuellen Bedürfnissen der einzelnen Patienten heraus, weshalb es nach dem Spaltverschluss keine pauschalisierten Behandlungspläne gibt. Auch darum ist es nicht so einfach, sich die geeigneten Informationen über weitere Behandlungsschritte zu verschaffen.

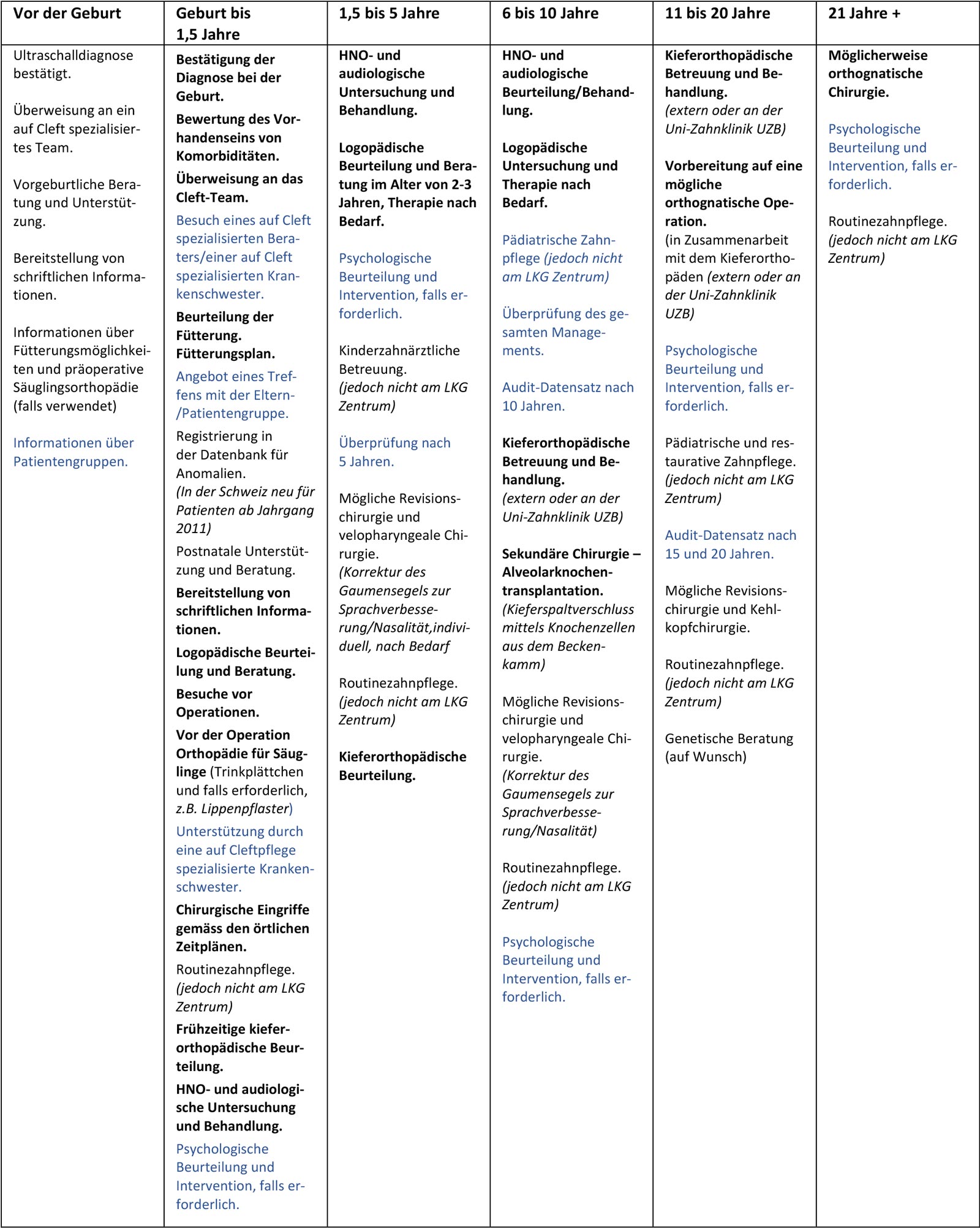

Am Ende dieses Kapitels habe ich den Behandlungsplan gemäss Empfehlung der European Cleft Organisation (ECO) abgebildet. Die im 2007 gegründete Spaltenorganisation setzt sich für Richtlinien und ein Grundkonzept ein, mit dem LKG-Spalten «am erfolgreichsten» behandeln werden können.

Nachstehend liste ich die gängigsten Sekundär-Eingriffe auf, wobei die Liste aus oben genanntem Grund nicht abschliessend ist.

8.1 – Sprachverbessernde Operation (Velopharyngoplastik) [7]

Liegt trotz Sprachtherapie ein «offenes Näseln» (Rhinophonia aperta) vor, kann eine sprachverbessernde Operation (Velopharyngoplastik) indiziert sein. Dabei wird das Gaumensegel durch spezielle Schnitttechnik zum Rachenraum hin verlängert. Die Abschlussfunktion des Gaumens wird verbessert und es entweicht beim Sprechen weniger Luft, was den Sprechklang verbessert.

8.2 – Narbenkorrekturen

Korrektur von unschön verheilten Narben (z.B. hypertrophe, wulstige Narben) oder Einkerbungen im Oberlippenrot (sog. Pfeifloch).

8.3 – Kieferumstellungsoperation

Bleibt trotz kieferorthopädischer Behandlung eine Unterentwicklung und Rücklage des Oberkiefers bestehen, kann eine Umstellungsosteotomie mit Oberkiefervorverlagerung notwendig werden.

8.4 – Septorhinoplastik (Nasenoperation)

Die Septorhinoplastik setzt sich zusammen aus der Septumplastik, bei der die Nasenscheidewand begradigt wird, und der Rhinoplastik, die die äussere Form der Nase korrigiert.

Die Scheidewand beeinflusst sowohl die Funktion des an der Nase handelt es sich deshalb um eine Kombination aus funktioneller und ästhetischer Korrektur.

Die Septorhinoplastik zählt zu den anspruchsvollsten Operationen auf dem Gebiet der plastischen, ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie und sollte immer von einem Spezialisten durchgeführt werden.

Falls eine Kieferumstellungsoperation vorgesehen ist, sollte diese vor einer allfälligen Rhinoplastik durchgeführt werden.

8.5 – Ästhetische Zahnkorrekturen und Implantate

Rund um den Spaltbereich kommt es vor, dass Zähne deformiert sind. Diese sogenannten Zapfenzähne werden angeschliffen und – je nach Ausmass der Deformation – mit einer Zahnkrone (meist aus Keramik oder Kunststoff) allenfalls auch mit Veneers versehen und so die natürliche Form des Zahns wiederhergestellt.

Fehlende Zähne werden durch Implantate ersetzt. Dabei können Zähne einzeln oder als Zahngruppen eingesetzt werden. Allerdings können nur dann festsitzende Implantate eingesetzt werden, wenn ausreichend gesundes Knochenmaterial im Kiefer vorhanden ist.

Oft jedoch bietet gerade der Knochen im Spaltbereich nicht die besten Voraussetzungen dazu.

Alternativ können die Zahnlücken mittels an den nebenstehenden Zähnen fixierten Zahnbrücken oder auch durch herausnehmbare Prothesen geschlossen werden.

Welche Technik angewendet werden kann, ist sehr individuell und muss im Einzelfall mit dem behandelnden Zahnarzt besprochen werden. Ebenso muss der Zeitpunkt der Behandlung mit dem Kieferorthopäden – und bei einer allfälligen Kieferumstellungsoperation auch mit dem Kieferchirurgen – besprochen werden.

Quelle: «Treatment Overview», European Cleft Organisation (blog), verändert: aus dem Englischen übersetzt und gem. Bildlegende ergänzt.

- Quelle: Christoph A. Engeln, Universitätsklinikum Leipzig, Poliklinik für Kieferorthopädie, Leipzig, Deutschland; Bernd Lethaus, Universitätsklinikum Leipzig, Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, Leipzig, Deutschland; Till Köhne, Universitätsklinikum Leipzig, Poliklinik für Kieferorthopädie, Leipzig, Deutschland, «Epidemiologische Betrachtung der Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalthäufigkeit unter Berücksichtigung der Luftverschmutzung in der DDR von 1980 bis 1989», Abstract vorgestellt an der 93. Jahrestagung der DGKFO (Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie e.V.) vom 22.–25. September 2021 im RheinMail Congress Center in Wiesbaden», 2021.

- Quelle: deutscher interdisziplinärer Arbeitskreis – Lippen-Kiefer-Gaumenspalten/Kraniofaziale Anomalien, «Ursachen und Prophylaxe der LKG-Spalten», Elterninformation Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten, 2016

- Quelle: Bundesamt für Statistik, «Geburten»

- Quellen Kapitel 4: Isabelle Gutzwiller, «Maturaarbeit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten Das Basler Konzept»;

Klaus Honigmann und Ingrid Bischoff, «Lippen- und Gaumenspalten: das Basler Konzept einer ganzheitlichen Betrachtung», Bern Göttingen Toronto Seattle: Huber, 1998;

Andreas A. PD Dr. mult. Müller, «Lippen-Kiefer-Gaumenspalten», Universitätsspital Basel - Quelle: Universitätsspital Basel. «Lippen-Kiefer-Gaumenspalten – Weitere Massnahmen»

- Quelle: Universitätsspital Basel. «Lippen-Kiefer-Gaumenspalten – Diagnostik und Behandlung»

- Quelle Kapitel 8.1–8.4: «Chirurgische Behandlung von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten», Universitätsspital Zürich (blog)